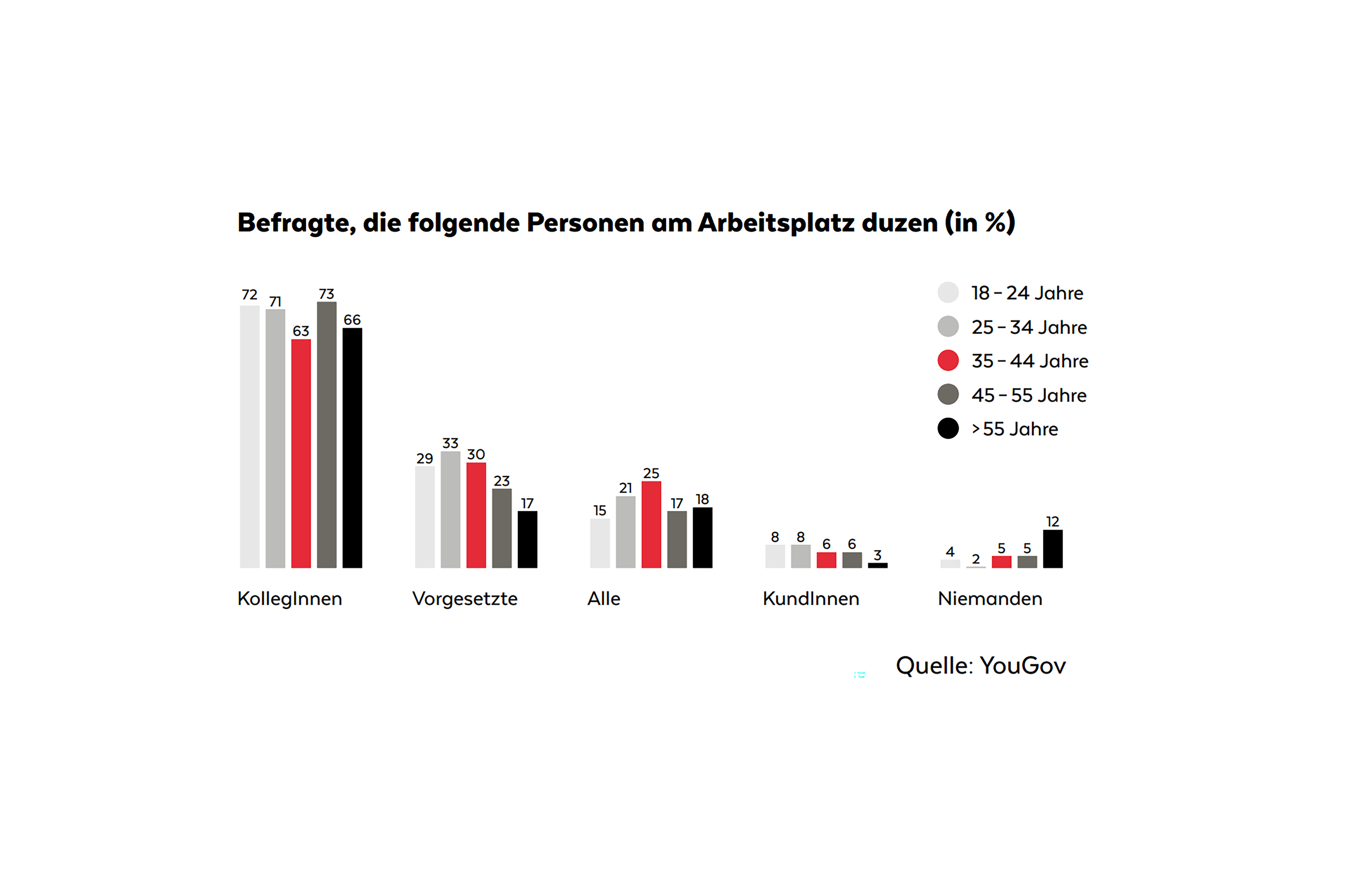

Eine Umfrage aus dem Jahr 2019 hat ebenfalls das Duzen am Arbeitsplatz untersucht. Statista in Zusammenarbeit mit YouGov befragten 1.035 Berufstätige (ab 18 Jahren) und stellten fest: Bei den Beschäftigten ab 55 Jahren ist der Anteil derjenigen, die siezen am höchsten. 12 Prozent gaben an, am Arbeitsplatz niemanden zu duzen, während das bei allen jüngeren Altersklassen nur zwei bis fünf Prozent so handhaben. Bei den 35- bis 44-Jährigen ist der Anteil der Duzenden am größten: Jeder Vierte aus dieser Altersklasse spricht alle mit Du an. Ihre Vorgesetzten sprechen vor allem die 25- bis 34-Jährigen per Du an.

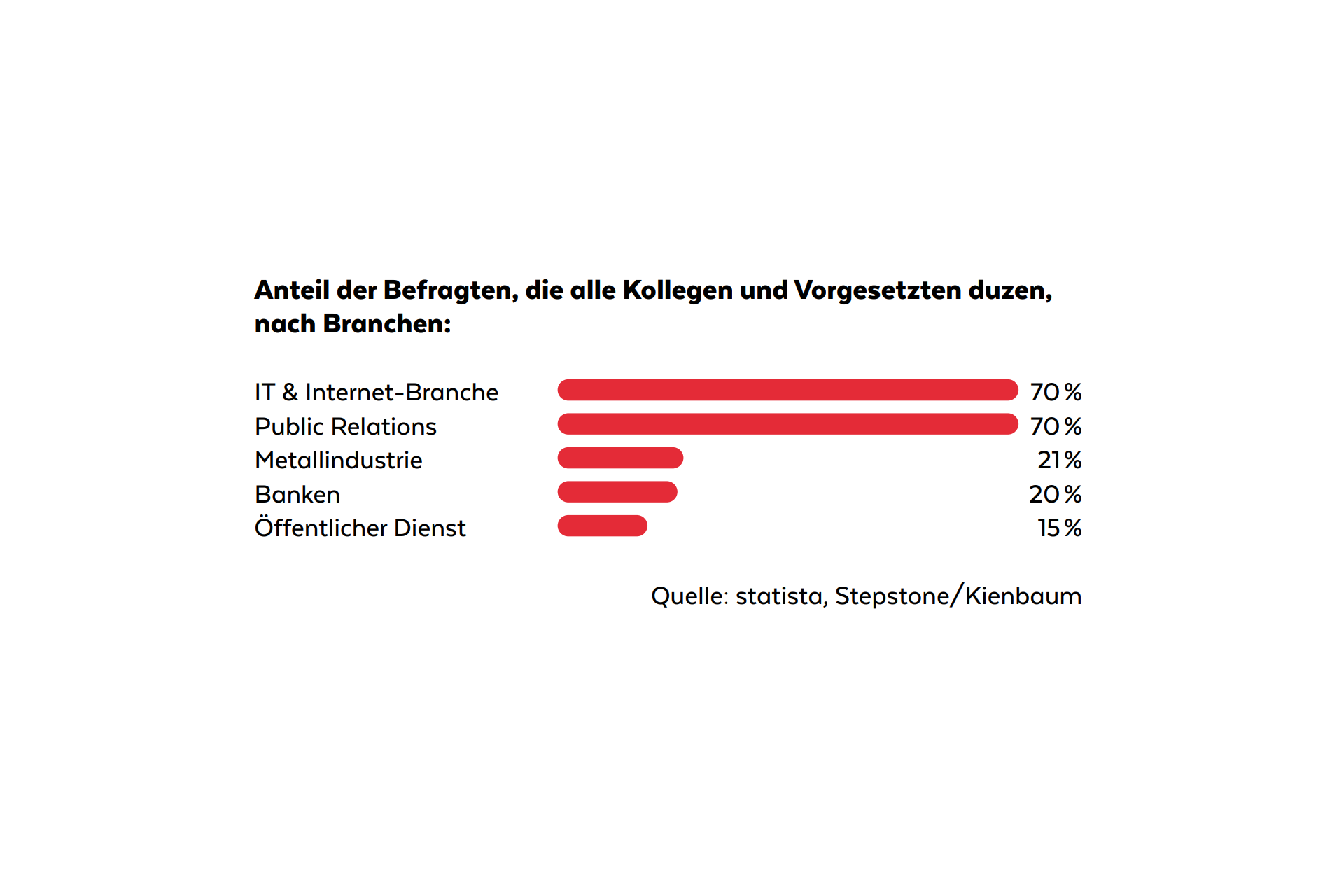

Schauen wir in die Unternehmenskultur deutscher Betriebe, zeigt sich ein Trend weg vom Sie hin zum Du. Demnach siezen sich nur noch in drei Prozent aller Unternehmen ausnahmslos alle Mitarbeitenden untereinander. Knapp zwei Drittel (63 Prozent) der insgesamt 17.000 befragten Fachkräfte ist mit einigen Kollegen per Du, während sie die Führungsebene mit Sie ansprechen. Die Zahlen stammen aus einer Studie von 2016, die die Online-Jobbörse Stepstone und die Managementberatung Kienbaum durchgeführt haben. „Der Abschied vom Sie ist dabei kein einfacher Ausdruck des Zeitgeistes. Er hat vielmehr damit zu tun, wie Menschen heute zusammenarbeiten“, kommentiert Sebastian Dettmers, Geschäftsführer von Stepstone.de, die Ergebnisse.

Wie deuten wir die Zahlen?

Das Duzen signalisiert Zusammengehörigkeit, im Ganzen, nicht von Person zu Person. Es erzeugt ein Wir-Gefühl. Das könnte ein Grund sein, warum Unternehmen eine Du-Kultur pflegen wollen. Das erklärt aber nicht, warum jüngere Arbeitnehmer eher duzen als ältere. Den Wunsch nach Zusammengehörigkeit teilen Menschen jeder Altersgruppe. Ältere Generationen mögen mit einer Sie-Kultur aufgewachsen sein, in der Intimität mit Vertrautheit einhergehen muss. Da irritiert das Duzen oder wird sogar als unhöflich empfunden.

Ob eine Du-Kultur dazu führt, dass Entscheidungen schnell und nicht mehr nur von Führungspersonen getroffen werden können, muss ebenso wenig allein vom Du abhängen. Die Führungskraft selbst muss Mitarbeitende einbeziehen und zu verantwortlichem Handeln bewegen. Ein starker Teamgeist hängt auch von der Persönlichkeit der Führungskraft ab, ob sie beispielsweise sich oder das Team in den Vordergrund stellt.

Studien zeigen, dass Unternehmen, bei der sich alle Beschäftigten duzen, schneller und effizienter die Unternehmensziele erreichen. Sind also Hierarchien sogar ein Hindernis für effizientes Arbeiten? Das sind strenggenommen zwei Paar Schuhe. Wird durch das Personalpronomen du die Hierarchie zwischen Chef und Angestellten plötzlich hinfällig? Wenn Mitarbeitende offen ihre Ideen und Meinungen äußeren können, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen, wenn ihnen auch als Mensch Interesse entgegengebracht wird, dann sind sie motivierter. Neue Mitarbeitende integrieren sich leichter. Das Duzen kann dem Ganzen Ausdruck verleihen und die Prozesse unterstützen. Allein wird es wenig bewirken und kann sogar Konfliktpotenzial bergen – bei Meinungsverschiedenheiten im Arbeitskontext, Gehaltsverhandlungen, Kündigungs- und Austrittsgesprächen. Spätestens hier hat jeder das Bedürfnis nach Distanz. Deshalb spricht man von Du-Kultur: Es ist ein Prozess, in dem die Menschen ständig miteinander verhandeln, wie miteinander umgegangen wird, bis daraus eine Kultur erwachsen ist. Eine Du-Kultur kann nicht angeordnet werden, weil auch eine Geschäftsführung nicht weiß, welche Kultur den Mitarbeitenden gerecht wird. Es geht eben nicht nur ums Duzen oder Siezen. Aber einen Anstoß kann sie geben. Denn viele – darunter Bewerbende, um die Unternehmen buhlen – empfinden das Duzen im Arbeitsalltag einfach zeitgemäßer, moderner und unkomplizierter.

Es geht ums Ganze

Wen sprechen Unternehmen eigentlich an? Wo und in welcher Situation? Ein Beispiel: Das Gegenüber ist zum ersten Mal durch einen Social-Media-Post auf LinkedIn oder eine Werbung auf Instagram auf das Unternehmen aufmerksam geworden. Dann besucht die Person die Webseite, weil sie sich für das Unternehmen und seine Dienstleistungen interessiert. Weil sie sich bewerben will, geht sie danach auf die Karriereseite.

Kunde, Bewerber, Webseitenbesucher: Während das Gegenüber für das Unternehmen in mehreren Avataren erscheint, mit jeweils unterschiedlichen Wünschen und Motiven, ist es tatsächlich ein- und dieselbe Person. Die wird auf LinkedIn gesiezt, in der Instagram-Werbung geduzt, auf der Webseite gesiezt und auf der Karriereseite wieder geduzt. Der Supergau tritt ein, wenn der Bewerbende in der vorausgehenden schriftlichen Kommunikation mit Du und beim Vorstellungsgespräch oder später im Arbeitsalltag mit Sie angesprochen wird. Das beschreibt man woanders als schlechte User Experience. Enttäuschte Bewerbererwartungen konterkarieren jede noch so ausgefeilte Employer-Branding-Strategie.

Wes Kanal ich wähl, des Lied ich sing

Das Gegenüber ist also vielgestaltig und dennoch mitunter derselbe. In den digitalen Räumen, in denen Unternehmen und ihre Zielgruppe unterwegs sind, gelten eigene Gesetze. Ob B2B-Unternehmen in Karrierenetzwerken wie LinkedIn und Xing duzen oder siezen, hängt auch von der Branche ab. B2C-Unternehmen, die Endkunden im Blick haben, angeln in dem Teich, wo sich diese tummeln: auf TikTok, Instagram, Facebook und Twitter. Dort suggeriert die Sprache Nähe, das Du ist Konvention. Der ausgesendete Content eignet sich perfekt für Marketingbotschaften, den nächsten Shitstorm oder als Futtertrog für Kommentar-Trolle. Das heißt, die Kenntnis über die Gepflogenheiten in digitalen Räumen ist ebenso wichtig wie bei jeder anderen Art der Kommunikation.

Fazit: Jedes Unternehmen muss seine eigene Kultur gedeihen lassen. Ob dazu mit Sie oder Du gedüngt wird, entscheiden die Gärtner. Authentizität macht eine Arbeitgebermarke wertvoll – für die Mitarbeiterbindung, das Recruiting und das Marketing. Alexander Bürkle setzt beim Recruiting auf Du und kultiviert das auch innerhalb des Unternehmens.